L’extrait

« Quand j’étais nietzschéen, je ne savais même pas écrire l’adjectif. J’hésitais toujours sur ces foutues consommes, sur l’ordre exact dans lequel il faut placer le s, le z, le c, le t et le h : schzt ? chszt ? zchtzschzt ? Quant à la diphtongue finale, le éen, je ne peux pas dire qu’elle me mettait beaucoup plus à l’aise. Je l’avais déjà croisée quelquefois dans des épithètes exotiques ou rares. Méditerranéen. Guadeloupéen. Cyclopéen. Eburnéen. Quand j’étais en pleine crise d’adolescence, que je vouais un culte à l’ennemi de tous les cultes, je me trompais à chaque coup sur le nom de mon idole. Mais peu importe. Quand j’étais nitszchéain, je m’estimais largement au-dessus des règles et des conventions en tous genres. Un surhomme n’ a pas besoin de l’orthographe. »

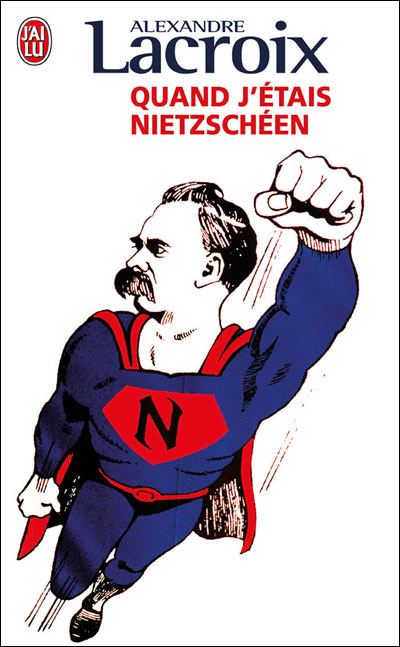

L’histoire

Début des années 1990. À 16 ans, quelques jours après son anniversaire, le narrateur découvre les œuvres de Friedrich Nietzsche. C’est le choc. Ce premier contact avec la philosophie va produire une déflagration, et modifier de fond en comble la trajectoire de ce jeune homme rangé. D’élève plutôt sérieux et obéissant, il devient du jour au lendemain un « nietzschéen pratiquant » et traduit toutes les idées iconoclastes qui lui bouillonnent dans la cervelle en actes : qu’il simule son suicide en cours d’allemand, interrompe par des vociférations une messe de Pâques à Notre-Dame de Paris, joue à l’« homme fort » en multipliant les agressions gratuites, frappant un chat errant ou blessant au visage une passante, l’adolescent s’efforce de mettre en pratique l’« inversion de toutes les valeurs ». En toile de fond, sa vie sentimentale s’égare dans des intrigues étranges.

À l’heure où l’on voudrait nous faire croire que la philosophie a des vertus thérapeutiques, où les écoles de sagesse antiques sont présentées comme des remèdes possibles à la perte des repères contemporains, ce roman remet les pendules à l’heure. Non, la philosophie n’est pas une médecine douce, mais une drogue dure.

Revue de presse

Jean-Paul Enthoven, Le Point, 15 octobre 2009

« Aimez-vous Nietzsche ? De tous les sortilèges qui peuvent envoûter un individu inachevé, il n’en est pas de plus redoutable qu’une vision du monde, livrée clé en mains, à l’âge où l’esprit réclame un tuteur. En peu de temps, les arguments et les concepts du prophète choisi embrasent le jugement du nouveau converti, et cette sorte de possession résiste aux sorciers ou aux psys. Telle fut, semble-t-il, l’aventure vécue par Alexandre Lacroix, le jour où sa sensibilité entra en collision avec les fulgurances de Nietzsche. Il n’avait pas 15 ans quand il a ouvert La Généalogie de la morale, il s’y est plu, et s’est ensuivi un chaos drolatique qui sert de trame au roman qu’il exhibe aujourd’hui, tel un amas de cendres froides.

Pourquoi Nietzsche ? Ah, parce que c’est un génie, sans doute. Mais pas seulement : sa pensée, si complexe mais simplifiable, peut mordre tout de suite ; c’est un marteau (très musical) qui permet de casser des briques sans entraînement. Avec lui, on apprend vite à briser les idoles, à consentir à son destin, à renverser les valeurs, à s’insurger contre la force des faibles, l’égalité haineuse, le ressentiment, la grégarité – bref, c’est l’idéal pour qui veut, sans attendre, se jucher sur une singularité de bon aloi. De plus, le nietzschéisme est d’une inappréciable utilité à qui ne souhaite pas remiser le corps au magasin des illusions, et ce dispositif n’est pas sans séduire les adolescents cérébraux qui se sont un peu empêtrés dans leurs sexualités confuses. On mesure, dès lors, tout le bénéfice promis au jeune Lacroix (drôle de patronyme pour un adorateur de L’Antéchrist) à l’heure de ses tonitruants débuts…

Fidèle (quoique infidèle…) en tout à son maître, il va donc fracasser le crâne d’un chat avec un crucifix, partager le studio d’un gay, découvrir la maladie et la grande santé, chahuter, discuter, aimer, désaimer – en style nietzschéen. C’est drôle. Toujours intelligent. Souvent dérisoire (à dessein). Le héros finira-t-il avec un plan d’épargne logement ? A Eurodisney avec sa marmaille ? Peut-être. Mais son odyssée, entre le boulevard Saint-Michel et la place de la Sorbonne, a l’ampleur rétrospective de tous les apprentissages. Et puis, quand un écrivain ose donner un titre aussi peu vendeur à un roman, cela doit bien signifier qu’il lui reste toujours quelque chose de Zarathoustra en lui… »

Jean Birnbaum, Le Monde Magazine, 17 octobre 2009

« Il est parti trop tôt pour que nous puissions aimer les mêmes textes, chérir les mêmes idées. Mais nous avons eu le temps de faire ensemble les 400 coups. Dès la sortie du collège, c’était la cavalcade. Taël électrisait Paris, ses rues et sa maréchaussée. Oh, rien de bien grave ! Il déconnait avec l’ironie d’un gentleman adolescent, vomissant les idiots, méprisant les fayots. J’étais fasciné par son audace, par l’intensité de sa présence. À 13 ans, il avait le physique de Chet Baker. Avec son Teddy vert, son bandana et ses mitaines, Taël charmait les plus jolies filles, même les « grandes » du lycée. Le samedi soir, il illuminait nos boums en s’improvisant DJ : quand la piste de danse était pleine, on le voyait faire le V de la victoire. Le lendemain matin, il me donnait rendez-vous devant un kiosque à journaux, et nous tirions à pile ou face lequel d’entre nous irait acheter le magazine de charme tant convoité. Hélas, le sort lui était souvent favorable. Le soir, il m’entraînait sur des chantiers déserts. Objectif : compléter sa collection de panneaux signalétiques. Il en avait plein les murs de sa chambre : « Chantier interdit au public », « Port du casque obligatoire », « Attention danger »… Le danger, Taël lui jouait des tours, il le toisait, jusqu’à le faire sortir de ses gonds. Un jour, dans un parc de Boulogne-Billancourt, mon grand copain a cru pouvoir marcher sur l’eau. A l’heure où j’écris ces lignes, Taël aurait fêté ses 35 ans.

Pourquoi raconter cela ? Parce que je viens d’achever la lecture du livre d’Alexandre Lacroix, Quand j’étais nietzschéen. Un récit autobiographique, une histoire de passions adolescentes dans lequel j’ai découvert de troublantes coïncidences. Dès les premières pages, Lacroix retrace la naissance de son amitié avec un certain Franck. Un matin, ce camarade de classe arrive chez la marchande de journaux. Quelques minutes plus tard, il en ressort avec le magazine cochon que le jeune Alexandre n’a jamais eu le temps de se procurer : « Ce jour-là, il a gagné mon estime pour toujours, écrit Lacroix. Le lendemain, je suis allé chercher sa compagnie dans la cour. C’est ainsi qu’est née une longue histoire d’amitié. » Un peu plus loin l’auteur évoque une course-poursuite avec la police dans le jardin des Halles, à Paris. Les agents soupçonnaient nos deux comparses des pires méfaits. En réalité, ils avaient l’habitude d’errer à travers la ville pour y dérober des panneaux municipaux, ceux qui indiquent les noms des rues, ceux, aussi, qui interdisent l’entrée des chantiers…

Lisant ces mots, je revois Taël, son visage souverain, son sourire de jazzman sous les projecteurs. Surtout, j’entrevois ce qu’aurait pu devenir notre amitié si elle avait eu le temps de s’ancrer dans un texte commun. Car ce que raconte Alexandre Lacroix, c’est une complicité incandescente, « la partie la plus douce, la plus charnelle de l’amitié », d’autant plus éruptive qu’elle est fondée sur l’enthousiasme pour un même penseur ; Nietzsche ou, plus simplement, « notre poteau Friedrich ». Qu’ils en fassent une lecture fidèle ou non, peu importe. L’essentiel est qu’ils s’autorisent du philosophe et de ses aphorismes pour se bricoler une liberté. Leur aventure est une histoire de blasphèmes et de charivaris, de rêves érotiques et de fous rires, de mauvais alcool et de cigares à deux balles. Ils bousculent une bigote, terrorisent un caniche, flirtent avec le suicide, et toujours Nietzsche leur brûle les lèvres, partout ils prétendent s’émanciper de la morale « grégaire ». Evidemment, Alexandre et Franck se heurtent bientôt au réel, ils cessent peu à peu de se prendre pour des « surhommes », des êtres émancipés de toutes valeurs et de toute culpabilité.

Du moins auront-ils connu cette expérience rare : une camaraderie d’idées, une fraternité de papier, où le concept philosophique nourrit le feu de l’amitié. »

Jean-Christophe Périer, Livres Hebdo, 19 juin 2009

« À seize ans, comme le narrateur d’Alexandre Lacroix, son double, on peut être à la fois très sérieux et parfaitement immature. Éprouver un authentique mal-être, surtout quand son père s’est suicidé à l’âge de quarante-quatre ans, celui de Nietzsche quand il a sombré dans la folie. Se montrer cruel par désespoir, se revendiquer impitoyable, au sens propre.

Découvrir Nietzsche et se trouver en phase totale avec son pessimisme, son nihilisme, son mépris des faibles. Puis se constituer les bases d’une solide culture philosophique qu’on concrétisera plus tard par une licence. Et dont on finira par faire son métier. Mais aussi se livrer à de grossières blagues de potache en compagnie de Franck, mauvais génie et meilleur ami, jamais en peine d’inventivité : comme gazer les passants à la bombe lacrymogène place de la Concorde, ou dérober de vieux crânes dans les catacombes d’un monastère grec de l’île de Chios ! Quelques actes gratuits de nos modernes Lafcadio. Gide aussi avait lu Nietzsche. Alexandre pratique encore le dérèglement rimbaldien de quelques sens, des beuveries homériques qui le mènent à l’alcoolisme absolu, et de maladroite tentatives pour jeter sa gourme, avec Claire par exemple, dont il ne sait pas bien s’il est amoureux. Mais il y a surtout, qui contribue à le marginaliser, la rencontre de Pierre-André, dit Piéran, un jeune dandy qui se voudrait le diabolique ensorceleur de tendres proies, mais se laisse prendre à son propre piège. Ce fêtard munificent, ce clochard élégant, cet as du flipper toujours entouré d’une cour d’admirateurs pâmés et paumés tombe en fait raide amoureux du bel Alexandre, dont il se fait le Pygmalion. Il lui fait lire Platon et Bergson, le câline sur du Schubert. Ça n’ira guère plus loin : le giton fera atrocement souffrir son ‘‘vieux’’ maître.

Quinze ans lus tard, Alexandre, qui s’en est sorti, est devenu adulte, père – et rédacteur en chef de Philosophie Magazine – , revisite son adolescence chaotique, ce « temps des copains » qui aurait pu déraper. Franck, lui, ne s’en est jamais remis : il a poussé son nietzschéisme jusqu’au bout, la folie. Piéran lui, fricoterait avec l’extrême-droite. Les ‘‘chevaliers du Verre divin et du Verbe à pied’’ se sont perdus dans ce passé que le narrateur évoque avec un mélange d’humour, de nostalgie, et une sincérité qui confine parfois au masochisme. Depuis De la supériorité des femmes, son précédent roman paru chez Flammarion en 2008 et présenté comme le premier d’une trilogie autobiographique dont Quand j’étais nietzschéen constitue le deuxième volet, Lacroix se dépeint en sale type, prenant le lecteur à témoin des comptes qu’il a à régler avec lui-même, et avec quelques autres. Peu importe. Le principal, c’est qu’il en fasse des livres aussi réussis que celui-ci : drôle, acide, intelligent, servi par un style enlevé et plein de trouvailles. Alexandre Lacroix en irritera peut-être quelques-uns, mais c’est l’un des meilleurs écrivains de sa génération, aujourd’hui trentenaire. »